张雄艺术网讯 中秋节是中华民族的重要传统节日之一,在这个阖家团圆的日子里,既是赏花赏月的美好时光,也是文人墨客挥笔泼墨、书法感慨的重要时刻。古往今来,文人墨客留下了多少的吟诵中秋的书画精品。论及与中秋有关的书画作品,北京故宫博物院所藏晋代王献之(传)的草书《中秋帖》便是其中一件著名的珍品。它与王羲之的《快雪时晴帖》、王珣的《伯远帖》一起,被乾隆皇帝誉为“三希”,意为此三帖乃希世珍宝。

如何断句释义 引发众多遐想

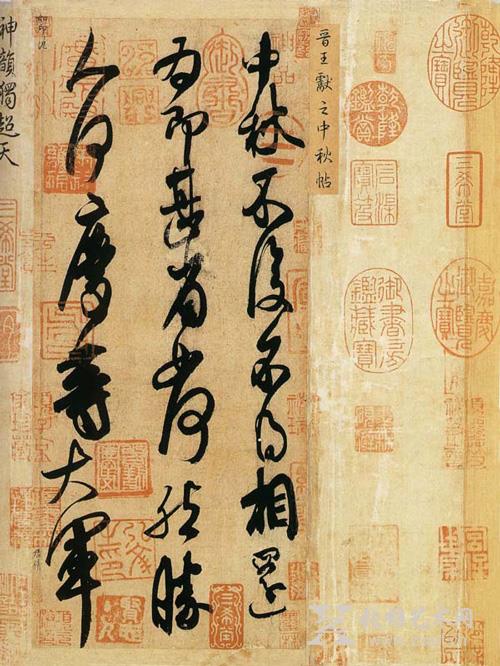

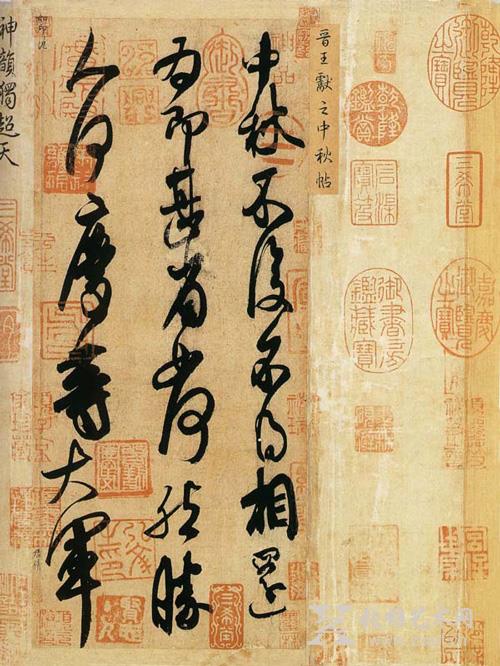

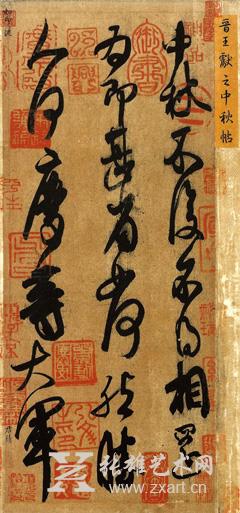

(传)晋代王献之《中秋帖》

《中秋帖》总共3行22个字,为:“中秋不复不得相还为即甚省如何然胜人何庆等大军”。文中没有句读,而如何断句引发了众多遐想。因无法获知当时具体的情况,很多内容也无法考证,故没有明确的说法。

有人认为应该这样断句:中秋,不复,不得相,还为即甚省,如何然胜,人何庆,等大军。具体的大意应该解释为:“中秋团圆节到了,出征的将士还没回来,得胜回朝 ,回朝就是出征凯旋了 ,还不知道前方的情况, 人们为什么庆祝,还是等待班师回朝的大军吧。 ”还有人认为《中秋帖》中的“如何然胜 ”不正确,因为在草书中 “ 然” 和 “能 ”几乎写法差不多,所以他认为文中的是“能”,而不是“然”。即“如何能胜”。而断句就应该是:“中秋不复, 不得相还, 为即 ,甚省,如何然胜人何庆等大军?”如果是这样断句,那么大意便是:“中秋时节不能收复失地(或者 “光复失地”)就不能回家,为此,我很想反省一下 ,怎么样才战胜人家何庆等人的大军呢?”

关于《中秋帖》如何断句,众说纷纭,每个人都有自己的理解。发展至今,相对于结果,探索过程中所带来的乐趣显得更为重要。虽没有句读,但每个人都可以根据自己的理解加以诠释,这应该也是《中秋帖》引起众多关注的原因之一。

没有落款 究竟是谁所作?

《中秋贴》没有落款,虽帖正文右上角有乾隆皇帝的御题签“晋王献之中秋帖”。但具体是谁所作,一直存在争议。因为《中秋帖》所用竹纸非东晋时制造,而以竹为原料的纸是宋代才有的。在此之前,魏晋多用麻纸,到隋唐则以皮纸为主。从《中秋帖》的笔迹来看,其字迹厚重肥润,这种风格当是使用软毫无心笔书写效果。叶梦得《避暑录语》中说:“(宋)熙宁后始用无心散卓笔,其风一变。”而晋代使用的是有心硬笔,其笔锋坚硬且蓄墨不多,面貌瘦骨清像,书写效果不同于赵宋后使用软毫无心笔肥润厚重的风格;而且墨迹本《中秋帖》虽然是一气呵成,行笔痛快,但是,点画奔放缺少含蓄,气息也不太高古, 不像是王献之的真迹倒像是北宋米芾书法之“刷字”特色。因此,有人认为《中秋帖》应该是米芾摘取王献之《十二月帖》部分内容的临本。

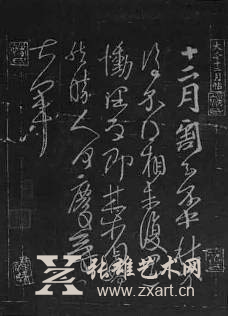

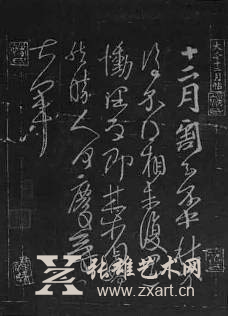

《十二月帖》与《中秋帖》

《十二月帖》的文字内容是:“十二月割至不中秋不复不得相未复还恸理反即甚省如何然胜人何庆等大军”。此帖文字也不通。如把《中秋帖》与《十二月帖》相比较,可以发觉《中秋帖》是节临且意临《十二月帖》的。《十二月帖》中的“十二月割至不”“未复”“恸理”这十个字未临,“反”因草书形近“为”还被误临成“为”字。那么《十二月帖》为什么文字也不通呢?据明董其昌考,《十二月帖》与《淳化阁法帖》中的王献之《庆至法》原为一帖,后被割裂,因此文意不通。(摘自《中秋帖,一个千年“玩笑”》等文)

传为王献之所书的《中秋帖》,即上米芾从《十二月贴》上节临的数语,现已为基本公认。两帖相较,则能看出王献之书法的超逸流便,米芾书法的纵逸豪放,两种不同的艺术风格。

不容置疑的文学艺术价值

虽然《中秋帖》不易句读,其墨迹本可能是米芾的临本,但其文学艺术价值是不容置疑的。《中秋帖》为草书中连绕一路的代表,不仅笔画萦绕,而且字与字之间也勾连在一起,人们称此帖为“一笔书”。而且《中秋帖》既表现出王献之“一笔书”的特点与神采,又呈现出米芾本人的书法风格。

赵构《翰墨志》曰:芾于真、楷、篆、隶不甚工,惟于行草诚入能品。以芾收六朝翰墨,副在笔端,故沉着痛快,如乘骏马,进退裕如,不烦鞭勒,无不当人意。

《宋史》记载:(芾)特妙于翰墨,沉著飞翥,得王献之笔意。画山水人物,自名一家,尤工临移,至乱真不可辨。

米元章帖有云:“余十岁学唐碑,自成一家。人称为似李邕,心恶之,乃师沈传师与王大令。它日又云:吾书无一笔王右军俗气。”

从这些文字记载中,可以发现米芾对于王献之作品的临摹极其用工。也就明白了为何他所临写的《中秋帖》为什么能够如此细致的呈现出王献之的书法风格。但是米芾又是一位具有创造性的书法家,因此其作品又呈现出自己的特点。

总体来看,米芾节临的《中秋帖》,保留了王献之笔势连绵、火箸划灰的风格特征,个别地方又能看出米芾的书写个性。此帖的运笔,也是外拓法的典型,其点画不是内敛的,而是将笔锋一贯而下,有游丝牵连,字与字之间萦回曲折,既有一气呵成的气势,又流露出飘逸的媚趣。这种一笔书使草书的性情达到了最大程度的发挥,它不仅是当时风气的显现,对后世也有很大的影响。

历史上对于《中秋帖》的评价也很高,据《中国书法鉴赏大辞典》记载:《中秋帖》可以说是宋人米芾对王献之作品创造性临摹的杰作。作为极富个性的米芾去仿古、去模拟王献之的作品,必然地更富有创造性。人们称此帖为“一笔书”之祖。作为“一笔书”来说,它所体现的“表现主义”的审美特质,是书法美的魅力所在。不管在任何时候,当你翻阅《中秋帖》时,你都不能不为它的气势和精神所动,要忍不住用心灵的触觉,去追踪书法家创造的脚迹,去体会书家痛快淋漓的创作心态,并为它所创造的字形美、章法美、神态美所慑服。可以杜撰一种美学术语来比喻的话,王羲之是现实主义者,王献之是浪漫主义者;王羲之为“圣”,王献之则为“仙”。在这一点上,米芾对王献之的追寻,实现了最大的艺术真实。此正所谓“真作假时假亦真”矣。

对于《中秋帖》还有许多谜团值得我们去挖掘,在这中秋佳节之际,除了赏花赏月,还可以邀上好友,一同赏《中秋帖》,领略书法的魅力。