摘要: 沈语冰 塞尚是否已经达到了与中国画的会通之路,他是如何达到这条会通之路的?复旦大学教授沈语冰从笔法、构图、生成三方面解读了塞尚是如何在客观上走上了一条与中国画相...

沈语冰

塞尚是否已经达到了与中国画的会通之路,他是如何达到这条会通之路的?复旦大学教授沈语冰从笔法、构图、生成三方面解读了塞尚是如何在客观上走上了一条与中国画相会通的道路。他认为,在艺术的至高境界上,中西方艺术自会臻于通会之境。

塞尚(1839-1906)是法国后印象派画家,被公认为“现代绘画之父”,对欧洲现代艺术产生了巨大影响。塞尚研究在欧美现代艺术史研究中同样成为一门显学,涉及形式分析、现象学、精神分析、艺术社会史、视觉考古学等多种研究范式。今年4月至6月,我在上海图书馆做了六个关于塞尚的系列讲座,希冀在讲解塞尚生平、作品、风格及其美学的基础上,探讨欧美塞尚研究的主要理论与方法,从而将我国对现代艺术的学术研究和普及教育的水平,从通史的泛泛讲谈提升至专题研究的高度。

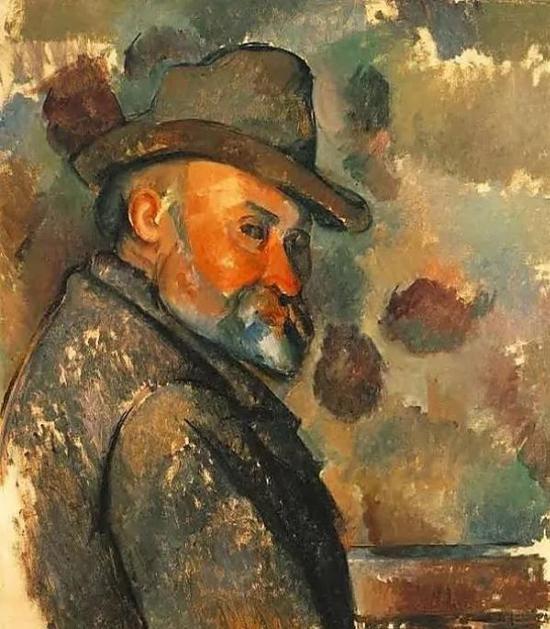

保罗·塞尚《戴帽的自画像》

其中最后一讲“塞尚与中国画”不是讲中国画对塞尚的影响,而是问塞尚是否已经达到了与中国画的会通之路,以及他是如何达到这条会通之路的?事实上,有确切的证据表明,塞尚对中国画是有误解的,也是持批评态度的。有一次他批评法国另一位后印象派画家高更(1848-1903)“只会画中国画”。意思是高更的作品在勾勒轮廓的同时施以平涂的色彩,类似中国画的处理方法,因此塞尚批评高更“只会画中国画”。

既然塞尚并没有真正理解中国画,而且就他的误解而言,他对中国画又是持批评态度的,为什么我们还能提出“塞尚与中国画”的关系这样的问题呢?我认为,塞尚主观上误解中国画,批评中国画是一回事;他客观上达到的认识水平和艺术实践则是另一回事。也就是说,虽然他主观上对中国画有误解,但客观上却走上了一条与中国画相会通的道路。你可以说是塞尚在无意中达到的,也可以说是条条道路通罗马,在艺术的至高境界上,中西方艺术自会臻于通会之境。

笔法

我想从三个方面来分析塞尚与中国画的会通之路。一是从最基本的笔法开始,塞尚的晚年作品笔法越来越自由灵动,不再拘泥于物象的再现,而是接近于中国画的写意造型。这使得他的笔触拥有了独立的表现性和审美价值,类似中国画中的笔墨。

关于塞尚的笔法,英国艺术史家、塞尚研究权威罗杰?弗莱(1866-1934)曾做过一个著名的评论,认为塞尚的笔法并非顺应所要刻画的对象,因此构成了西方古典绘画(特别是巴洛克绘画)的对立面。弗莱的意思是,塞尚的笔法遵循自有的逻辑,不以对象为转移。这是他画中的笔触具有独立的表现力和审美价值的主要原因。值得一提的是,弗莱对塞尚笔法的论述,参考了他的朋友、著名汉学家劳伦斯?宾雍(1869-1943)的见解。后者是最早将谢赫“六法”翻译成英文的东方学家之一。

在塞尚之前,西方的古典绘画要求将画面修饰得光滑停匀,画才算完成;如果笔触还暴露在外,则画不算完成。而画家要是将未完成的作品展出,观众会认为是在污辱他们。他们无法欣赏绘画中的笔触。大规模地暴露笔触当然不是从塞尚开始,而是从印象派画家(如马奈、莫奈、毕沙罗等)开始的,但是到了塞尚笔下,大规模暴露的笔触形成了有强烈秩序感的笔法。这与中国画中对用笔的强调是高度一致的。

塞尚,《圣维克多山》(局部)

黄宾虹,《栖霞岭》

越到晚年塞尚的笔法就越是自由灵活,不再亦步亦趋地追随对象的形状,而是以独立的、自由组合的马赛克式的笔触和色块,建立起他对事物的印象。这种画法,与中国画早期理论中强调的“骨法用笔”仍然存在根本的区别,与元明清以来强调书法式抒情写意的画法,倒颇有异曲同工之妙。其要点在于,它们都不再以精确刻画对象为旨归,而是以书法式的节奏和律动来暗示大自然生生不息的气韵。从塞尚晚年的《圣维克多山》与黄宾虹晚年的《栖霞岭》中,读者可以发现其惊人的相似性。

构图

从构图方面说,塞尚重视构图,为了使其画面诸形式因素(点、线、面)处于和谐状态,他不惜对物象加以变形、对空间加以折叠。比如在《有水果篮的静物》一画中,画面左侧的桌面的视点,明显高于画面右侧的视点:仿佛左侧桌面是从较高的视点看到的,而右侧桌面是从平视的角度看到的。这就使得观众也必须不断地变换自己的视点,以呼应画面的多视点构造。这一点已经与中国画的构图完全相通。更为重要的是,塞尚对画面结构的重视,远甚于对三维虚拟空间的营造,故而与中国画“经营位置”的理念相吻合。

塞尚《有水果篮的静物》

从本质上讲,所有具象绘画(甚至是带有具象形象的半抽象画)都处在画布平面与虚拟空间的矛盾和张力之中。这也是绘画独特的魅力所在。因为只要有具象形象,就意味着必须要有空间,但绘画事实上又是一个平面(亦即画布上有序分布的一些颜料)。所有画家都得在这一矛盾和张力中解决问题。总体而言,西方绘画强调通过透视的空间感的建构,而中国绘画则重视画面的和谐构成(所谓“经营位置”)。

在今年四月复旦大学艺术哲学研究中心与维也纳大学艺术史系联合举办的“艺术与空间的构建”国际会议上,维也纳大学的拉斐尔?罗森伯格教授提交了《透视空间的构建与图画表面的构成:一份眼动追踪研究》的学术报告,他得出的结论认为,观众的眼睛对图画表面构成的兴趣,明显高于对透视空间构建的兴趣。我认为这个结论十分重要,因为它对争论了数百年之久的绘画本质问题,特别是画面构成与三维空间的矛盾和张力的问题,做出了实证的结论。而这一结论,无疑暗示了中国画之“经营位置”,比文艺复兴以来的西洋画之“透视空间”可以赢得观众更大的关注。我认为这个结论是具有普遍意义的。

罗森伯格教授报告现场

事实上,强制性地将景物安排在透视空间中的画面,往往并不令人喜爱,也缺乏足够的说服力。比如佩罗吉诺的《西斯廷壁画》,前排人物真实可信,但为了将中景的人物安排进透视空间,画家不得不将他们都画成类似“玩具兵”的小人物。这种画法虽然符合透视法,却并不令人信服。相反,塞尚的《圣维克多山》却将近景中的松叶与远景中的山峰的轮廓做了大胆的平行处理,从而实现了最大程度的二维平面与深度透视的张力。塞尚的这种画法,无疑抛弃了文艺复兴以来西方绘画苦心经营建立起来的线性透视理论,无意中却与中国绘画的“经营位置”的理念相吻合。

佩鲁吉诺《西斯廷壁画》

塞尚,《圣维克多山》

生成

从对大自然的理解着眼,塞尚已经达到了这样一个理念:即在他的风景画里,他正在试图捕捉的大自然只能是一个生成(becoming)中的世界,而不是西方古典视觉概念中的主客观二元对立中的客体——大自然只是一个线性透视下有待把握的存在(being)。这一点说明塞尚可能是西方第一个理解生生不息的大自然,并把大气氛围及其意象的流动性当作捕捉对象的艺术家。毫无疑问,这已经非常接近于中国文人画对山水和自然的理解。

中国的文人画概念及其理论,虽然晚至北宋时才提出,而大规模的实践则要等到元代以后才会发生。但文人士夫对大自然特别是山水的理解,却可以追溯到早得多的文献。《周易》讲“生生之谓易”,是最早强调宇宙运动和生长不息的原理的记载之一。《老子》同样强调“无往不复”、“反者道之动”的自然运行原理。而到了文艺思想高度自觉的魏晋南北朝时期,宗炳更是提出了“圣者含道映物,贤者澄怀味像”的理论,旨在消除人与物之间的二元对立,强调“圣者”和“贤者”与自然万物的彼此投射、相互造就。在唐代大诗人李白富有想象力的诗中,他竟然唱出了“相看两不厌,只有敬亭山”的极高明之歌。仅此数端就足以说明,在中国文人士子心目中,自然山水决不是一个无生命的客体-对象,而是与我彼此生成、发兴和周流的浑然一体的世界。

塞尚,《河边的风景》

越来越多研究塞尚的学者都同意,在塞尚的晚年作品里,大自然已经呈现为正在生成中的世界。这个世界与作为画家的人是氤氲一片,浑然不分的。特别是有意思的是塞尚在去世前六个星期给儿子保罗写的信:

最后,我必须告诉你,作为一个画家,我在大自然面前正变得越来越富有洞察力,但是,对我来说,要实现我的感觉总是异常困难。我无法获得在我的感官面前展开的东西的那种强度。我无法拥有使大自然生动有力的那种色彩的华丽的丰富性。在这里的河边,母题十分丰富,同一个主题从不同的角度看就唤起人们最高的研究兴趣,它是如此多样,我想我可以在同一个地方呆上几个月,只需要向右侧或左侧稍微转转脑袋。

我想,塞尚差一点就说出“相看两不厌,只有河边景”了。正是与大自然生生不息的“生成”相呼应、相吐纳的这种物我交融,使得塞尚晚年的河边景物,显出一种极富诗意的晶体化效果。因为大自然每时每刻都在变动中,他把握大自然的最佳方法,便是将它理解为一个不停转动中的万花筒,呈现出一片片结晶体的形状。塞尚喜欢画河边景,除了印象派最热衷于表现的天光水影的缤纷色彩外,一个显而易见的原因便是他领悟到了古希腊哲学早已道破的真理:“人不能两次踏进同一条河流”。对于大自然生生不息的领悟,使得塞尚摆脱了欧洲古典绘画静态的、照相式的风景。出现在他笔下的东西成了某种自有呼吸、自有吐纳的生命体,就像中国伟大的山水画家黄宾虹(1865-1955)晚年的那些杰作一样。

塞尚,《圣维克多山》

无论是在器与术的层面——笔法与构图,还是在形而上的道的层面——对世界的根本理解,塞尚都达到了与中国画(尤其是文人画)互通的境界。这背后的原因究竟是什么?还是一个需要进一步研究的问题。不过,当多数欧美学者还在科学和视知觉的理论中讨论塞尚时,中国画的理论却提供了深入理解塞尚的另一条路径。我认为世界各国文明需要相互借鉴,才能获得自我认识。在西方现代艺术的比较视野里来认识中国画(黄宾虹在20世纪上半叶就曾断言,“不出十年,画当无中西之分……”即是一例),从中国画的视野里来重新审视西方现代主义,都是借镜的需要,可以彼此对待,互相发明。

(本文原刊于《解放日报》2019年7月19日,有删节。)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+